コラム

2025.07.09

サイエンス研究を通じて学校の垣根を越えた交流を ~ 文京学院大学女子高等学校「ScienceFair2025」開催

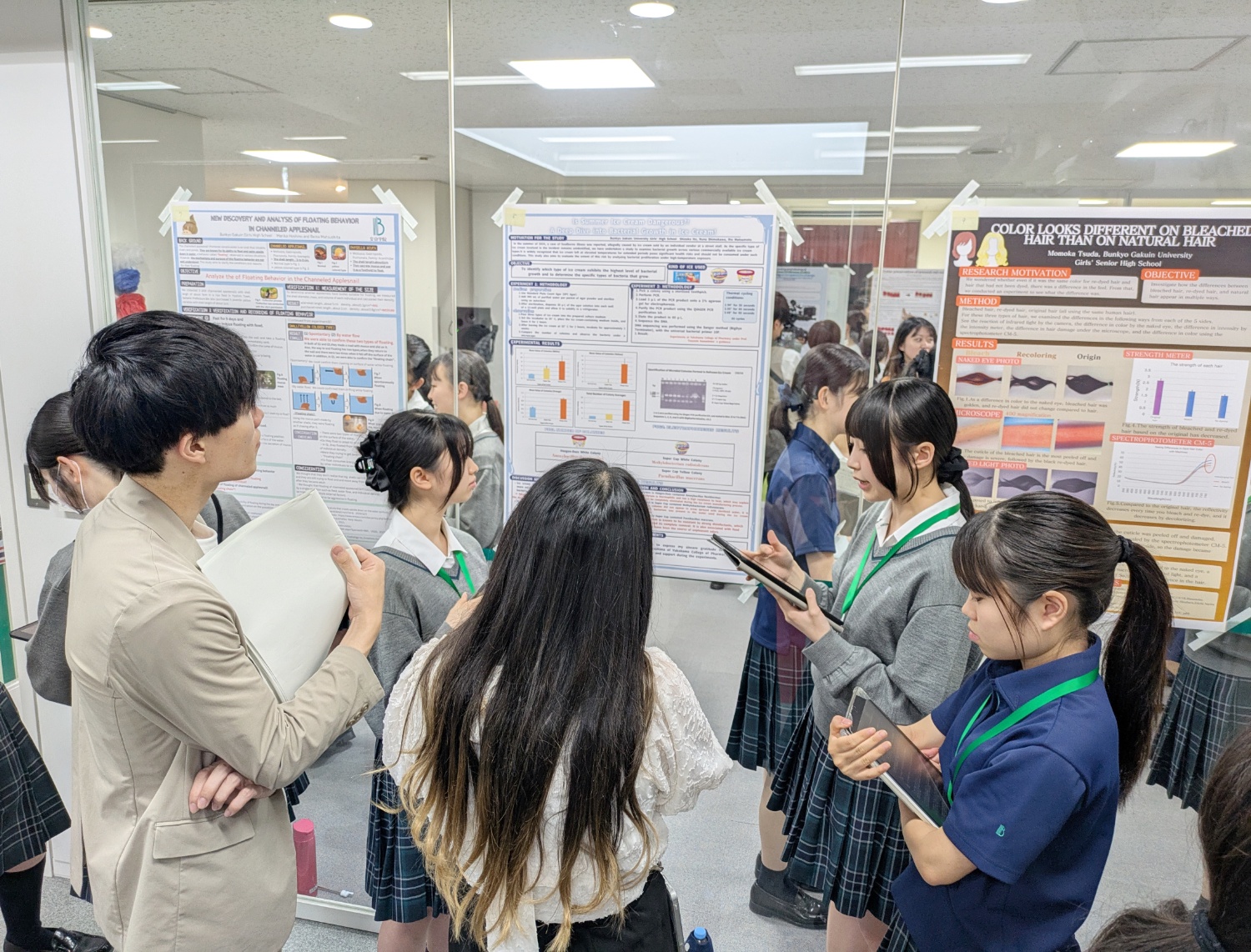

文京学院大学女子高等学校(東京都文京区)は6月14日、学内にて生徒による理系の研究発表イベント「ScienceFair2025」を開催した。主に3年生の生徒グループが40組近く参加し、口頭発表とポスター発表の形式で研究成果を発表した。

同校は「女子教育」「国際教育(グローバル教育)」「探究活動」「コース別指導」の4本の柱を持つ教育活動を基軸にして、社会で活躍する女性を育成することを掲げている。

また2012年度から6年間、文部科学省のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)、およびコアSSH(理数教育振興の地域中核拠点)の指定を受けていた実績があり、現在も継続して理系の教育活動を活発に行っている。「ScienceFair」も2014年から恒例で継続している行事となっている。

生徒の発表はすべて英語で行われるのも特色だ。また学内だけでなく国際提携先であるタイのプリンセスチュラボーンサイエンスハイスクールペッチャブリ校(PCSHS-P校)からも生徒と教員が来訪。同じくPCSHS-P校と交流を持っていた茨城工業高等専門学校(茨城高専)から工学系の研究グループもゲストとして参加し、それぞれ口頭発表とポスター発表を行った。PCSHS-P校との繋がりの縁で、今回初めて3校が一堂に会する機会となった形だ。

ほぼ一日を掛けて、科学研究という共通の関心ごとを通じて学校の垣根や国境も越えて知的好奇心を刺激しあう充実したプログラムとなった。

基調講演では『日本のスゴイ科学者』(朝日小学生新聞社刊)でも取り上げられた東邦大学理学部の山口耕生准教授が登壇し、

Astrobiology(宇宙生物学)の講義を。他の惑星の生命の存在や地球外文明の可能性について語った。

タイのPCSHS-P校からのゲスト発表。栄養豊富なひまわりの芽に着目したヌードルの食品開発について。

Apple snails(和名:ジャンボタニシ)において、まだ解明されていない水に浮かんで移動する方法についての研究を発表。

(文京学院大学女子高校)

ゲスト参加した茨城高専のグループは災害時に避難所でのハラスメントから身を守るセキュリティ装置の開発を発表。

この日行われたのは、口頭発表5題、ポスター発表42演題。英語で熱のこもったプレゼンが繰り広げられた。

この記事をシェア!