研究ノート

2025.08.19

【研究室訪問】データから見える未来、アミノ酸代謝の網羅的解析に挑む

-データの解析技術で示す新しい視点-

横浜薬科大学 機能性物質学研究室

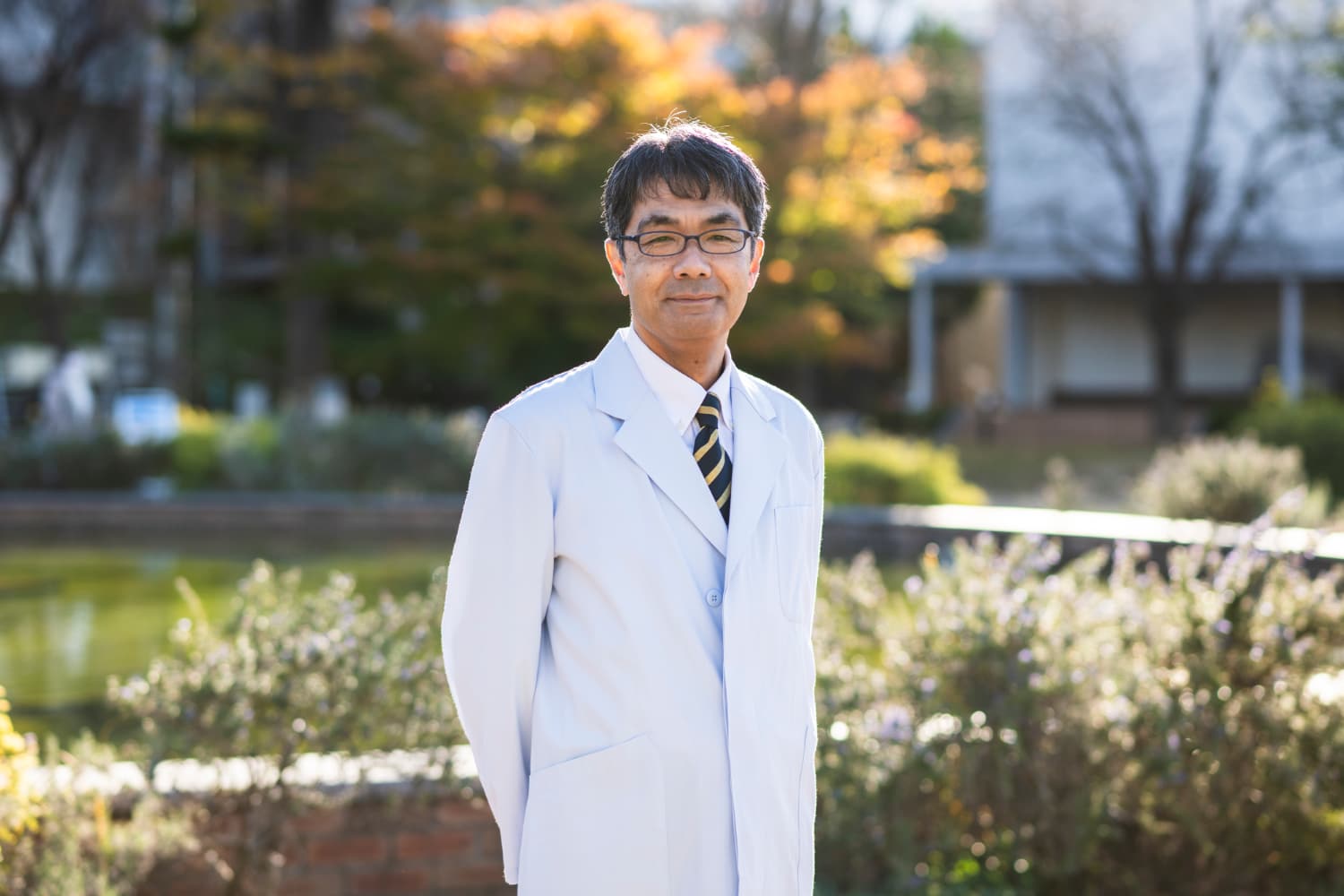

速水耕介教授インタビューKohsuke Hayamizu

機能性物質学研究室ではどのような研究に取り組まれているのですか?

機能性物質学研究室ではどのような研究に取り組まれているのですか?

アミノ酸やタンパク質の必要量や有効性、安全性に関する研究を行っています。最近、筋トレにはまっている方が増えていますが、効率良く体を鍛えるためにはタンパク質の摂取が欠かせません。また、高齢者に目を向けると、歳とともに筋肉量の減少および筋力の低下する「サルコペニア(筋肉減少症)」という病気の対策が急務ですが、これもタンパク質摂取が重要です。では、ヒトは一体どれだけタンパク質を取れば良いのでしょうか? また、取り過ぎの危険性はないのでしょうか?

我々の研究室ではこうした課題を中心に、臨床試験から得られたデータの解析技術の研究から、アミノ酸代謝の網羅的解析など幅広く取り組んでいます。

この研究はどのように役立つのでしょうか?

この研究はどのように役立つのでしょうか?

私たちは臨床試験から得られたデータを統計学的に解析し、科学的根拠に基づいた指針を示すための研究を行っています。また、解析を進める中で、アミノ酸の網羅的解析を活用し、生体内の代謝プロセスを可視化することにも取り組んでいます。これにより、今まで明らかにされていなかった代謝メカニズムを発見し、健康維持や疾病予防につながる知見を提供したいと考えています。これらの研究成果は、個々の健康状態に応じた栄養摂取の最適化に貢献するだけでなく、食品産業や医療分野での応用にも役立つ可能性があります。

研究の魅力とは?

研究の魅力とは?

研究の魅力は、自分で立てた仮説に基づいて実験を行い、狙い通りの結果が得られたときの爽快感にあります。この達成感は何度経験しても新鮮で、次の挑戦への意欲をかき立ててくれます。

研究は知的好奇心を満たす場でもあります。人は未知のことに心を動かされる生き物で、研究を通じてその好奇心を追求できることが大きな魅力です。学生にも知的好奇心をくすぐるテーマを与え、楽しみながら主体的に研究を進めてほしいと考えています。

高校生へメッセージをお願いします。

高校生へメッセージをお願いします。

研究者や技術者を目指す高校生の皆さんに伝えたいのは、いま勉強していることは、将来大学で専門分野を学ぶ際の大切な「道具」となるということです。

例えば、ライフサイエンスの研究では英語が主要な言語として使用されるため、英語の文献を読む力や情報を正確に理解する力は、研究を進める上で欠かせません。そのため、いまのうちに英語を「道具」として身につけておくことが重要です。いきなり、科学論文を読むのは難しいですが、理系に興味があるなら、科学ジャーナル「Nature」のニュース記事、コラムなどから読んでみませんか?興味のある分野を少しずつ英語で読んでみることで、自然と英語力が身につき、将来研究を進める際の準備が整います。

どんな分野であれ、必要な「道具」を揃えておくことが、皆さんの目標達成に役立つはずです。楽しみながら学びを続けてください。

![]()

速水耕介(はやみず・こうすけ)

横浜薬科大学 薬科学科 機能性物質学研究室 教授

最終学歴 九州大学大学院 生物資源環境科学府 博士後期課程修了

博士(農学)(九州大学)

専門分野:食品機能学、食品安全学、生物統計学

好きなスポーツは野球です。子供の少年野球のお手伝いから入り、少年野球のコーチとしても携わっていました。現在は研究室対抗ソフトボール大会に参加し、ラボメンバーたちともに楽しんでいます。

研究を通じて自分の可能性を追求する 地道な積み重ねが生む新たな発見

研究室所属の学生にもお話を伺いました。

網野 優友さんYusuke Amino

いま取り組んでいる研究・実験内容を教えてください。

いま取り組んでいる研究・実験内容を教えてください。

私の研究テーマは「アミノ酸の代謝に着目した新規評価系の確立」です。人の体では盛んに新陳代謝を繰り返しています。例えば小腸のタンパク質は、1日で全てが入れ変わります。また、タンパク質を構成する各種アミノ酸も同様に活発な生産、消費が起きています。つまり生体内の様々な組織や物質はどんどん生まれ変わっていると言えます。この活発な代謝に着目することで新たな発見があるのではと考えています。この研究の目的は、生体内の代謝の流れを可視化することです。特にアミノ酸に注目し、代謝の流れを俯瞰する新たな技術プラットフォームを作ることを目指しています。

なぜ、機能性物質学研究室を選びましたか?

なぜ、機能性物質学研究室を選びましたか?

研究室選びの段階では、自分がやりたい研究の具体的なテーマについてはまだ模索している段階でした。機能性物質学研究室がデータサイエンスを使った研究ができる環境であることを知り、もともとPCが好きでデータサイエンスに興味があったことから、自分の興味と研究室の方向性が一致していると感じて、この研究室を選びました。

研究生活はどうですか?

研究生活はどうですか?

研究生活は、しんどいと感じるときや、思うようにいかないこともありますが、それ以上に楽しいと感じています。研究室に入った当初はデータサイエンスに対しては「派手でかっこいい」という印象を抱いていましたが、実際に取り組んでみると、その作業は地味な作業の積み重ねが求められるものでした。そのギャップに驚きつつも、今も「かっこいい」という印象は変わっていません。

最近は細胞を扱う実験にも取り組んでいますが、こちらはデータサイエンスとはまた違ったやりがいを感じています。新しい技術や手法を学びながら、自分の可能性を広げられることが研究生活の魅力だと思っています。

研究を志す高校生へメッセージをお願いします。

研究を志す高校生へメッセージをお願いします。

高校3年生はしっかり勉強してください。受験には運も関係しますが、努力することでその影響を減らすことができます。

高校1、2年生は、将来やりたいことを考え、それを達成できる学校や研究室を調べることが大切です。やりたい方向性を決めて逆算することで、具体的な目標が見えてきます。

研究はつらいこともありますが、楽しい瞬間や新しい人脈に出会える魅力があります。未来に期待を膨らませて、一歩ずつ進んでください。

![]()

網野優友(あみの・ゆうすけ)

横浜薬科大学 薬学研究科 薬科学専攻 修士2年 機能性物質学研究室

研究テーマ「アミノ酸の代謝に着目した新規評価系の確立」

2022年6月から研究をスタートさせ、研究生活2年6ヶ月目 (取材時)

スポーツもゲームも大好きで、趣味がたくさんあります。特にスポーツは、中学から続けているソフトテニスは今でも大会に出ているし、ウルトラマラソンにも参加してみたりしています。

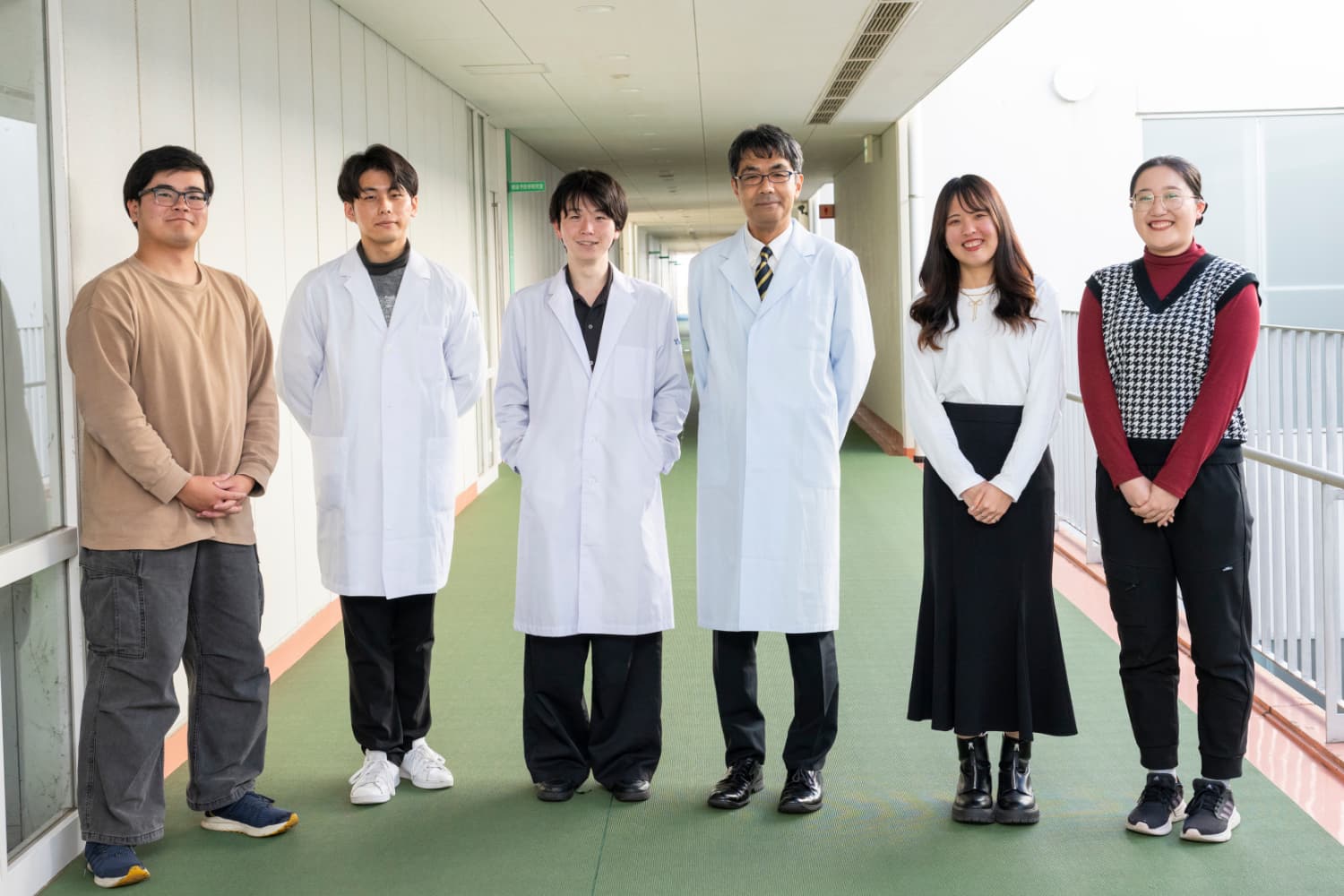

![]()

■研究室紹介

横浜薬科大学 機能性物質学研究室

私たちは、毎日食べている食事から様々な栄養成分を摂取しています。その曝露量は医薬品よりはるかに多く、予防医学の観点から、普段食べている食事由来成分の生体への影響は大きいはずです。本研究室は、予防医学の一端を担う食品成分や環境物質の生体への影響をテーマとして運営されています。当研究室では、PCを用いたin silico実験、iPS細胞を使ったin vitro実験、動物を用いたin vivo実験、ヒトを対象とした臨床試験と様々な研究手法でアプローチしています。

(取材実施 2024年12月)

この記事をシェア!