研究ノート

2025.02.24

【研究室訪問】創薬化学の挑戦!創り出すだけでは終わらない

-創生と有用性の両輪で研究を進める-

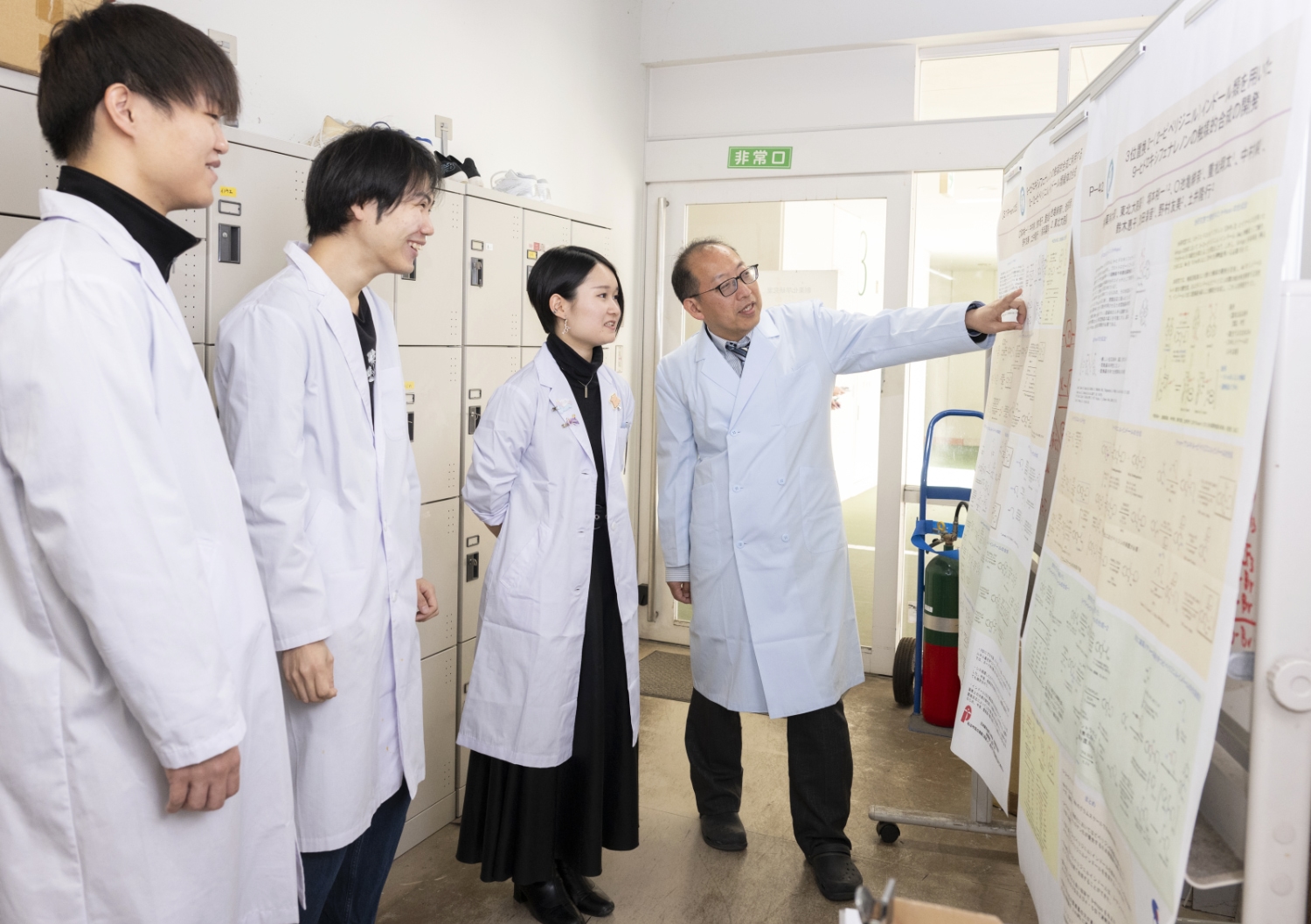

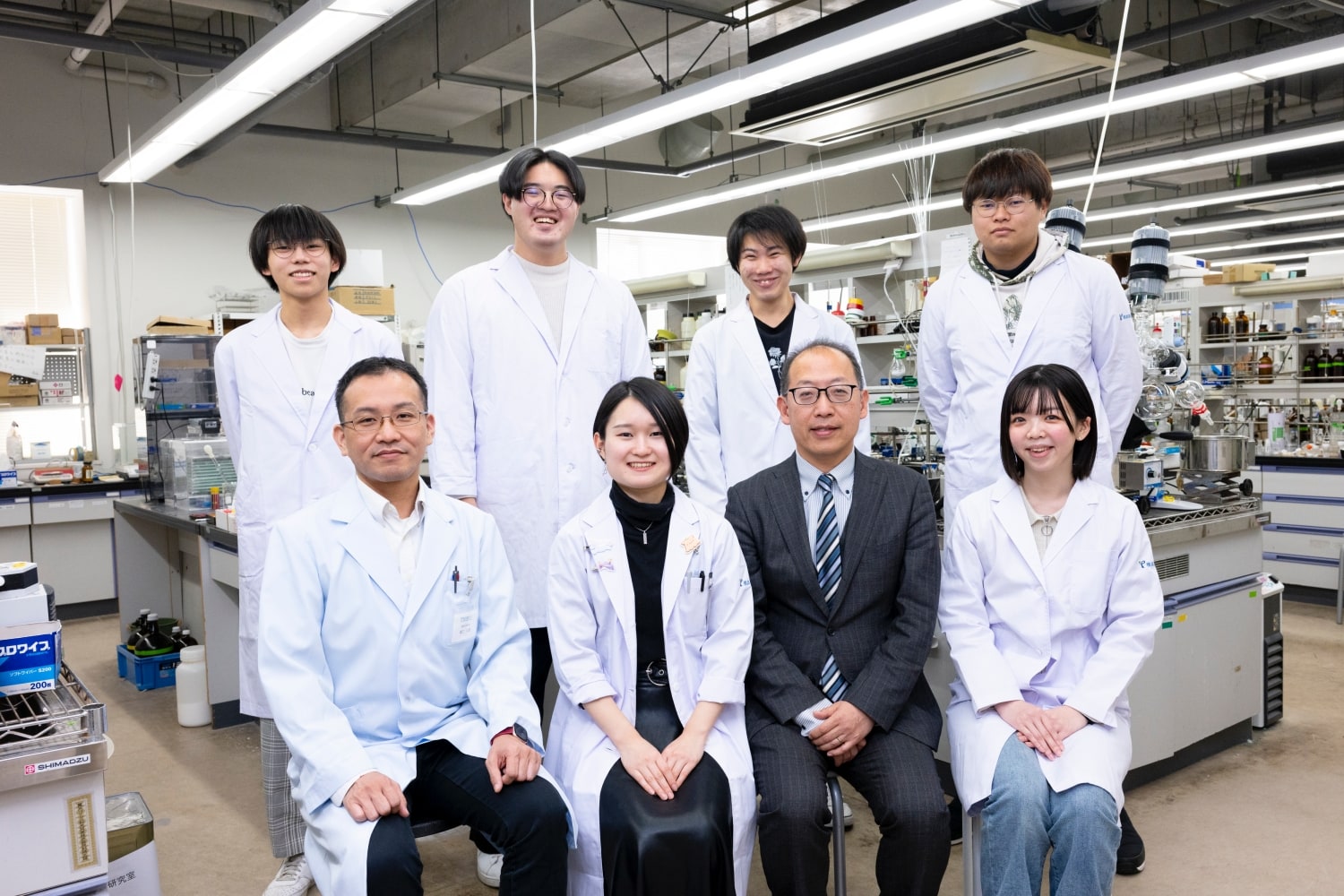

横浜薬科大学 創薬化学研究室

塚本裕一教授インタビューHirokazu Tsukamoto

創薬化学研究室ではどのような研究に取り組まれているのですか?

創薬化学研究室ではどのような研究に取り組まれているのですか?

この研究はどのように役立つのでしょうか?

この研究はどのように役立つのでしょうか?

研究の魅力とは?

研究の魅力とは?

高校生へメッセージをお願いします

高校生へメッセージをお願いします

高校生の皆さんに伝えたいのは、「壁にぶつかる経験を恐れないでほしい」ということです。大学に進むことで、高校の時とはまた異なる本格的な勉強に直面し「難しい」と感じることが増えてくるかもしれません。ちょっとした壁にぶつかったときこそ、自分の力で考え抜く経験が重要ですし、その壁をどう乗り越えるかが成長の糧になります。また、自分の得意不得意を知ることも大事です。例えば、運動が苦手でも、自分の得意な別の分野を伸ばせばいい。それぞれの個性を大切にし、自分なりに努力して伸ばせるところを見つけてください。

![]()

塚本裕一(つかもと・ひろかず)

横浜薬科大学 薬学部薬科学科 創薬化学研究室 教授

最終学歴 東京工業大学大学院理工学研究科 博士後期課程修了

博士(工学)(東京工業大学)

専門分野:有機合成化学、触媒反応、天然物化学

趣味は飼い犬と散歩をすることです。かわいさに毎日癒されています。

自分のペースを大切に 実験を楽しむ心を忘れない

研究室所属の学生にもお話を伺いました。

池亀 緋奈さんHina Ikekame

いま取り組んでいる研究・実験内容を教えてください。

いま取り組んでいる研究・実験内容を教えてください。

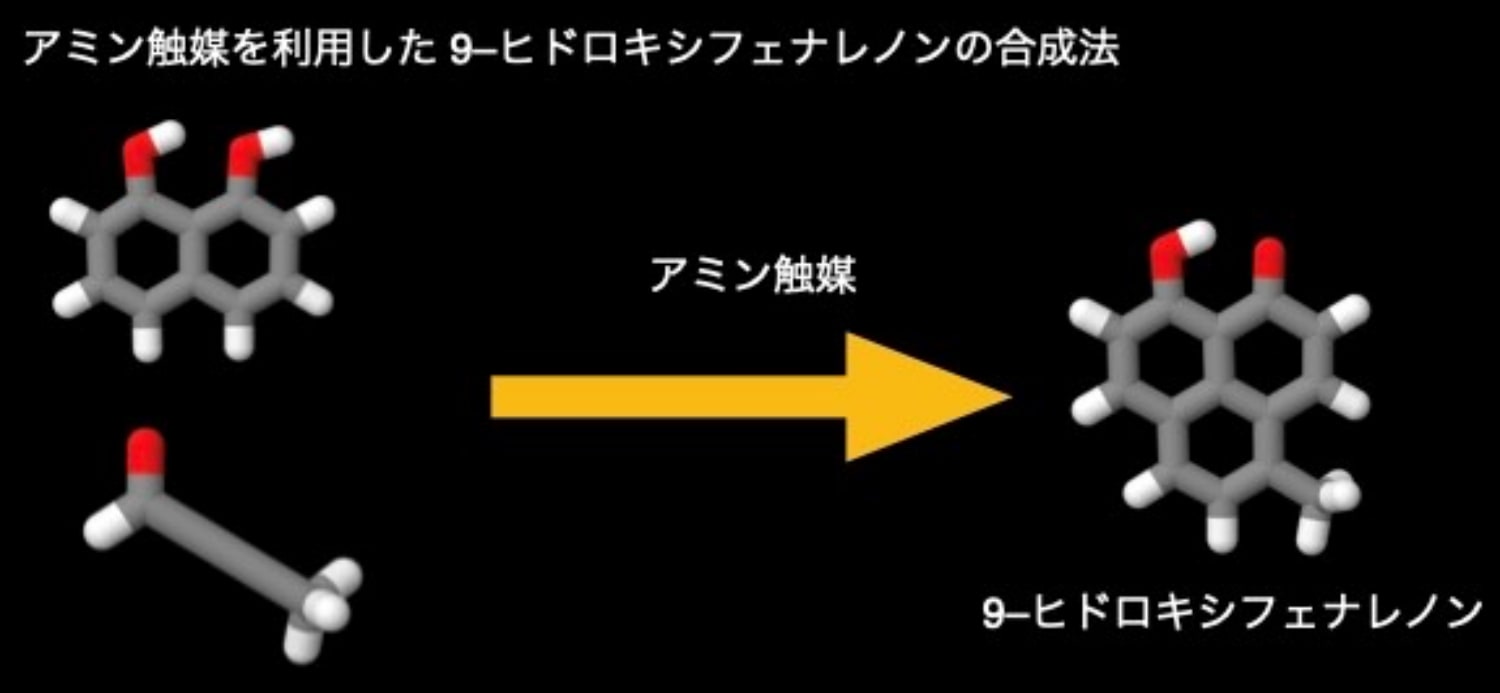

糞や土壌に生息する真菌から発見された9-ヒドロキシフェナレノンという化学物質の誘導体は、触媒として利用できるほか、導電性を持つことから、機能性材料として注目されています。しかし、従来の合成方法では強酸の存在下で高温加熱が必要であり、合成できる誘導体に制限がありました。私たちの研究室では、独自に開発したアミン触媒を使用し、手に入りやすい原料から、さまざまな置換基を持つ9-ヒドロキシフェナレノンを室温で効率的に合成することに成功しました。現在、私はこの新しいアミン触媒の研究に取り組んでおり、他の化学反応への応用を通じて有機合成分野へのさらなる貢献を目指しています。

なぜ、創薬化学研究室を選びましたか?

なぜ、創薬化学研究室を選びましたか?

研究生活はどうですか?

研究生活はどうですか?

研究を志す高校生へメッセージをお願いします。

研究を志す高校生へメッセージをお願いします。

私は共通テスト第一世代として大学受験を迎え、高校生活の間は制度の変更に振り回され、常に切羽詰まった状態でした。その経験から、一番大切なのは心身ともに健康でいることだと感じています。「勉強しなきゃ」と自分を追い込みすぎるのではなく、リラックスしながら取り組むこと、また、「ここしかダメ」と考えるのではなく、「ここでもできる」という柔軟な視点を持つことで、進路の幅を広げてみましょう。何事も全力で突き進むだけでなく、自分のペースを大切にして、やりたいことを整理しながら取り組んでみてください。

![]()

池亀緋奈(いけかめ・ひな)

横浜薬科大学 薬学部 薬科学科4年 創薬化学研究室

研究テーマ「9-ヒドロキシフェナレノンの触媒的合成法の開発」

2023年4月から研究をスタートさせ、研究生活1年7ヶ月目 (取材時)

絵を描くのが趣味で、深海生物などの生物の絵を描くのが好きです。研究室のホワイトボードにひそかに落書きをするのが最近の楽しみです。

![]()

■研究室紹介

横浜薬科大学 創薬化学研究室

今日用いられている医薬品は、従来の低分子に加え、抗体などの高分子、これらの間の性質を持つ中分子など、多岐に渡っています。これらの分子を化学的に合成するためには、分子中に含まれる官能基を巧みに利用し、結合生成反応を繰り返していきます。創薬化学研究室では、パラジウムなどの遷移金属触媒や、独自に設計・合成した有機分子触媒を使い、新しい結合生成反応を開発しています。また、これらの反応を活用し、天然からの供給が困難な生物活性物質の合成にも取り組んでいます。さらに、疾病に関わる酵素やタンパク質−タンパク質相互作用を阻害する分子を合成し、新しい医薬品の開発も目指しています。これらの研究を通じ、大学院への進学を推進し、製薬・化学分野で活躍できる研究者・技術者を育成することを目指しています。

(取材実施 2024年11月)

この記事をシェア!